网络瘾君子恐慌站不住脚

2012-07-23 16:51:44文章主要内容如下:

人们一段时间内会对某一事物出现莫名恐慌,而无论该事物是否真正对社会构成威胁,社会学家称这种现象为“道德恐慌(moral panic)”。毒品经常成为“道德恐慌”攻击的目标,但在上周,《新闻周刊》(Newsweek)试图引起人们对更为普及的互联网的“道德恐慌”。

《网络正使我们疯狂》这篇文章以记录片《科尼2012》(Kony2012)导演贾森·拉塞尔(Jason Russell)的故事为开头,《科尼 2012》描述了乌干达圣主抵抗军(LRA)首领约瑟夫·科尼(Joseph Kony)犯下的残忍罪行。在《科尼2012》视频得到互联网广泛传播并突然给拉塞尔带来了国际声誉后,有人在圣地亚哥的一个街角发现了拉塞尔,他当时赤身裸体并不断咆哮。为了证明是互联网导致拉塞尔精神崩溃的,《网络正使我们疯狂》这篇文章罗列了大量类似拉塞尔这样罕见、极端的事例,以及有选择地引用一些研究报告,并通过引述别人的话称,互联网“引发甚至促进精神错乱”。

多考皮尔在文章中写道:首份质量较高、得到同行认可的研究报告即将发布,情形比人们想象的要更为悲观。目前互联网的标志是移动化、社交化、加速发展和无孔不入,这可能不只是使我们变得迟钝和孤独,而且可能使我们更为抑郁和焦虑,更容易出现强迫症、注意力缺陷障碍,甚至最终患上精神疾病。通过大脑扫描发现,网络瘾君子与吸毒者的大脑扫描特征没有什么区别;正常人因悲伤而精神崩溃,但网络瘾君子精神崩溃可能是别的原因。

问题是,这样的结论与研究显示的结果背道而驰。

多考皮尔想通过多项大脑扫描研究表明,使用网络改变了大脑的特征,而这种改变类似于吸毒对大脑的改变。真实情况是,任何愉快的活动,如果一个人频繁地从事它,都能导致其大脑中有关快乐情绪的区域发生改变。事实上,我们重复进行任何活动,都会导致大脑发生变化:这就是学习。骑自行车和演奏小提琴也会使大脑发生变化,但我们不会将这些变化视为 “损害”。

到目前为止,大脑扫描尚无法清楚地确定某些大脑的变化是否意味着成瘾,还是简单的、无害的享受。大脑扫描也不能预测,在成瘾的情况下,谁能重新控制自己的行为,而谁无法做到。

多考皮尔在文章中援引了一项大脑扫描研究,这项研究扫描了24个人,包括网络老手和一些网络新手。他说,普通网络用户“从根本上改变了大脑的前额叶皮层”,但他在文章中没有提到,这项研究只探讨谷歌搜索的使用对大脑的影响—— 对谷歌搜索老用户与新用户进行比较。他写道,仅仅使用网络(其实是使用谷歌)五个小时改变了新手的大脑。当然,这项研究显然与上瘾无关:我们不知道,是否谷歌老用户难以控制自己的上网行为,或基于这样一项小规模的研究,短时间内学习如何在网上搜索的行为是否能显著改变大脑。如果是的话,那么每个人都是瘾君子——或都不是,这样一来大脑的变化不能说明任何问题。

其实,将互联网使用与成瘾、抑郁症或其他行为和精神问题联系起来的研究,根本无法确定是上网带来这些问题,还是容易出现这类问题的人更喜欢上网。事实上,有更好的证据(在文章中没有提及)表明,与所谓的互联网带来这些问题相比,互联网可用于治疗焦虑和抑郁症。互联网治疗抑郁症的随机对照试验发现,它的效果堪比传统治疗方——只有随机对照试验,而不是多考皮尔文章中援引的观测数据,更能够科学地说明因果关系。

多考皮尔在文章中还赞许地援引了一位专家的观点。但这位专家有关互联网导致大脑损伤的极端观点,已成为科学博客广泛嘲笑的目标。这位专家是牛津大学药理学教授苏珊·格林菲尔德(Susan Greenfield),她告诉多考皮尔,互联网问题“是像气候变化问题一样的一个重要和前所未有的问题。”

格林菲尔德从未公布其有关互联网使用的研究成果。她的观点背后的逻辑往往令人迷惑:例如,在2011年的一次采访中,她试图这样解释为什么她认为互联网与最近自闭症人数的上升有关:“我指的是自闭症人数上升,并且我指的是互联网的使用。总之,就是这样。”很显然,这不是科学推理,这就是为什么她的评论成为人们在Twitter上竞相模仿的对象。

英国著名科学记者和“伪科学”博客的作者本·戈尔达莱(Ben Goldacre)总结了人们对格林菲尔德的批评:“在正式的学术刊物上,她的观点从来没有作为一个严肃的假设,具有相关证据和有关研究方案的明确建议。”

多考皮尔的文章也突出了中国大陆、中国台湾和韩国的事例,在这些国家和地区,网络成瘾已被作为一个真正的精神疾病问题,并为此成立了治疗中心。多考皮尔写道,在这些国家和地区中,“数百万人(其中青少年占30%左右)被认为网络成瘾”。

然而,这些事例并不一定意味着网络成瘾的存在,更遑论以此断定网络成瘾成为普遍现象。简单地命名的一种疾病并对其进行治疗,并不能使它真实存在,就像不能以过去存在以巫婆为由迫害他人的现象,而证明巫婆的存在一样。事实上,一些用于治疗网络成瘾的方法,如中国大陆广泛使用的网络成瘾治疗培训班,导致了多名青少年死亡,这表明当疾病本身定义不准确,而治疗方法又未经检验时,治疗方法所带来的危害很有可能超过疾病本身。(培训班从来没有被证明对任何形式的成瘾有帮助。)

事实上,虽然有关成瘾症状的范围整体上有所扩大,但将于明年出版的美国最新版的《精神疾病诊断与统计手册》(DSM)仍拒绝将网络成瘾作为一种真正的疾病。多考皮尔的文章歪曲了这一事实,突出网络成瘾“将首次列入《精神疾病诊断与统计手册》,尽管在附录中注明将对此进一步研究”。

事实上,我们真的不知道网络生活将如何影响我们。很有可能是,互联网使用具有批评者所说的有害影响——确实,一些人很难控制自己的上网时间。但正是互联网这种令人上瘾的效果,使我们在度假、晚上或周末时,仍不停地查看我们的工作邮件——或者我们真的担心如果我们不这样做,我们可能会失去工作?

互联网可能确实值得整个社会的关注,但不一定是因为我们沉迷于它。不管导致问题的真正原因是什么,基于那些站不住脚的证据而引发人们的道德恐慌是于事无补的。

-

这个“0”很扎心!没有孩子不玩...

你有因为孩子玩手机游戏而发愁吗 当敲下这几个字,...

你有因为孩子玩手机游戏而发愁吗 当敲下这几个字,...

-

郎朗“高攀”的新娘 会读书的智...

“如何活成梦想的样子?唯读书是捷径。”这是很多家长会用来勉励...

“如何活成梦想的样子?唯读书是捷径。”这是很多家长会用来勉励...

-

“限古令”下《九州缥缈录》延期...

6月3日晚,在开播前的最后一刻,《九州缥缈录》临时从浙江卫视...

6月3日晚,在开播前的最后一刻,《九州缥缈录》临时从浙江卫视...

-

期末考试季,如何给孩子奖励?这...

受消费主义浸染,如今人们过节只记得“买买买”,而遗忘了属于节...

受消费主义浸染,如今人们过节只记得“买买买”,而遗忘了属于节...

-

孩子莫名遭骚扰信息轰炸?格雷盒子这个功能赶紧开启

孩子刚用上新手机,收到的第一条消息竟然是骚扰信息!随着手机、...

孩子刚用上新手机,收到的第一条消息竟然是骚扰信息!随着手机、...

-

学习类APP进校路径生变 大部分都差了格雷盒子这一步

如何一眼看出一所学校的教育信息化水平?看看泛教育类APP的使...

如何一眼看出一所学校的教育信息化水平?看看泛教育类APP的使...

-

帮学生戒手机瘾?除了上交砸烂,最好的方法原来是它

都9102年了,还要通过毁手机来治学生吗?最近陕西一中学老师...

都9102年了,还要通过毁手机来治学生吗?最近陕西一中学老师...

-

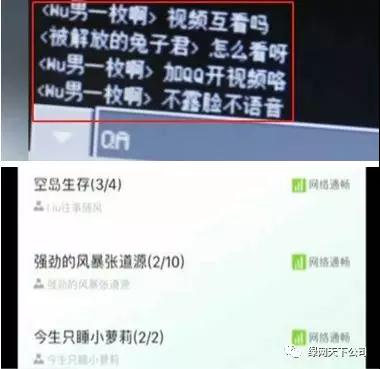

注意!孩子手机这个APP 裸聊信息充斥 家长举报无门

网上的不良信息太难防了!家长最担心的,原来藏在孩子手上。

...

网上的不良信息太难防了!家长最担心的,原来藏在孩子手上。

...